2016年3月3日到3月16日,为了能够更好地完成毕业设计,熟悉专业应用实际项目,了解少数民族的风土人情,艺设1202班和浦艺设1203班全体同学在薛以平老师和尹毅老师带领下,顺利地完成了逾期十一天的云南采风行程。本次外出的目标为:结合毕业设计课题作针对性调研,在调研中,我们考察滇西北采多地,收获颇丰。

云南位于中国西南的边陲,地处低纬高原,地形和气候复杂,云南省生活着彝族、哈尼族、白族、傣族、纳西族、壮族、苗族等少数民族,生活方式、文化底蕴和人文风情与江浙一带有所不同,特别是少数民族风情,这正是我们调研的意义所在。

3月3日我们坐火车出发,经过近40小时的旅程到达昆明,随即由昆明转车去大理。出了昆明火车站,我们抬头看到蔚蓝的天空,这是在家乡很难看到的蓝,呼吸一口新鲜空气,赶走了旅途的疲惫,顿时整个人神清气爽。在与乘飞机提前到达的同学会合之后,一起坐上了去大理的大巴。

在去大理途中,我们路过楚雄彝族自治州,班里有一位彝族的同学,一路上跟我们讲解彝族的趣闻逸事,尤其是彝族服饰,这让我们对彝族的民族服饰产生了浓厚兴趣,路上碰巧赶上石屏县新城乡彝族乡民赶集,于是我和几个同学借着一次中途停车的机会,下车走马观花了一番。

图1. 集市偶遇彝族老奶奶

中午阳光灿烂,乡民从四面大山深处来到这里赶集,集市上人头攒动,无比热闹。人们除了交易日用品、农产品、家禽牲畜外,还借着赶集的机会聊天喝酒,抽烟打牌,其乐融融,一路看到许多穿着精美的花衣的彝族女子,她们的服装多为宽边大袖的左衽衣服,衣服的胸襟、背肩、袖口和整件衣服上用红色、金色、紫色、绿色等颜色的丝线挑绣各种花纹图案,考究的还在衣领上还镶嵌有银泡,头巾、衣襟、坎肩、下摆等处绣上各式色彩鲜艳、寓意深刻的花纹图案,通过和一位坐在路边小憩的老奶奶(图1)的聊天,我们了解到彝族妇女大多擅长挑花刺绣,每个村寨都有刺绣能手,彝族人的服饰,都是妇女们亲手缝纫而成的,而姑娘的嫁衣,是彝族长辈和小伙衡量姑娘才能的标志。如果姑娘不会绣花或绣得不好,就算人长得再漂亮,也难找到如意郎君。到了临走时候,老奶奶把她一直攒在手上的一对刺绣流苏耳环送给了我,还说,那是她亲手做的。

过了大约5个小时的车程,我们到达大理。大理主要的居民来自白族,现存的大理古城是在明朝初年在阳苴咩城的基础上恢复的,城平面四方形,开四门,上建城楼,下有卫城,更有南北三条溪水作为天然屏障,城内由南到北横贯着五条大街,自西向东纵穿了八条街巷,整个城市呈棋盘式布局,素有九街十八巷之称。

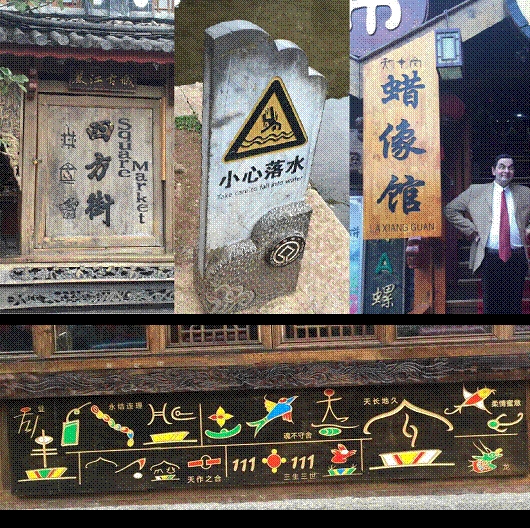

图2. 大理古城五华楼附近的导向标识

进入古城,我们感受到了它的古朴、别致和优雅,而古城的导向设计标示更显得别出心裁,在老师指导下,我们顾不及品味沿途的街景,开始对古城的导向设计进行了初步调研,古城的导向标识经过了系统有意识的设计,是大理文化符号设计的呈现。在博爱路、洋人街、红龙井、三月街等主要交通节点均设置有导示牌,位置显著且醒目,导示信息分三类:街道地图图示;文字形式的目的地或街道名称和简介(图2);安全提醒类的强制性图文信息。

古城导示标识的形式主要有中型导示牌和小型导示牌两种。在十字路口设置双面中型导示牌,内容为景区导游地图;在丁字路口则设置单面导示牌,内容以展示目的地识别名为主;另随机在一些重要地点设置非固定式导示牌,展示强制性图文信息,通常识警方提示或安全提示。

古城导示标识上体现了以下几类当地文化符号:(1)地域文化符号。大理古城的标志采用了其代表性的南城门图形,具有很强的识别性。(2)历史文化符号,大理古城有很多保存很好的具有历史意义的建筑,如文献楼、五华楼等,导示牌上使用了这些建筑外观剪影符号。(3)科举文化符号。在青云街的门牌辅助导示上出现笔和书卷符号,以显示其文化特色。

古城现有的导示牌均采用红、绿、褐等色木质插牌造型设计,可根据需要更换,但由于材料受环境、时间和气候影响,部分导示牌表面已产生裂纹或褪色,从而使导示牌的符号设计与材质设计在视觉表现上略显遗憾。

快节奏调研结束后,在古城品尝了特色美食烤乳扇和饵丝,大理的美景“风花雪月”也让我们流连忘返。

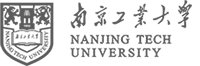

图3. 虎跳峡景区的导向标识

当晚我们在大理投宿,翌日清晨,我们出发前往调研的第二站香格里拉。去香格里拉的途中,经过虎跳峡,下车观赏了一番,我注意到虎跳峡景区内的导向标识与周围的环境融合巧妙。导向牌造型为石底座和木插牌的结合体,石制造型取形于虎跳峡险峻地势,木插牌上的文字信息使用了汉、英、藏三种语言,充分体现出文化包容性和多样性,与虎跳峡相互映衬,整体给人一种舒适稳重的视觉感受。

香格里拉大多数人口为藏民,藏族的房屋很有特点。藏族一般居民房屋是一种就地取材,与地形紧密结合的建筑,同时由于社会地位和经济条件不同,在建筑规模和质量上也有不同。平顶立方体是其一般特点,但中甸因木材丰富,有的是架木为墙的木楞房,也有的冲土为墙,屋顶多覆以木板,上压鹅卵石。在进香格里拉县城的路上,我们看到了许多木制的藏族房屋(图4)。

图4. 香格里拉的藏族民居

来香格里拉的第一晚,我们去藏民之家感受藏族风情。在那里我深切地感受到了藏族人民的的热情,热情的联欢之后我们依依不舍地相互告别。

次日清早,我们经历了两个多小时车程来到普达措公园,调研这里的导向设计,普达措公园的导向设计带给我的整体印象是典雅造型、古木质地、实用性有机结合体,但系统性略显不足,其特点概括如下:(1)公园导向标识以景观引赏类居多,而警示限制性和管理性标示偏少。(2)公园充分利用景区内的河流、地势起伏,配合藏地特色的木制建筑、民器符号造景等来引导游客,尽可能地减少合成材料标示对景观的破坏。如图所示的水桶和建筑柱梁造型本身既是景观,又具有引导作用,此外道路上不时出现的木制路线牌和标高牌为那些登高的游客记录着步步向上的喜悦。(3)偶有一些巧妙的多功能设计,但未能贯穿全局,如图的水桶造型,既是垃圾桶,也是导向牌。(4)有些标识设计缺乏对受众视线和角度的分析,字体字号效果较差,也缺乏统一性。(4)一些标识存在位置设置不当的问题,不易被发现,也就失去了标识存在的意义。总体上看,普达措公园的导向设计虽存在一些不完善之处,但仍体现了因地制宜,节约成本,融合当地文化风情的设计意图,增加人们的亲切感,又与自然相辉映。

傍晚,我们相约去香格里拉古城,古城的小路人烟稀少,偶尔能看到穿着藏族服饰的妇女出现在街角,路边的每一间小店都诱使我驻足观赏,在一拐角处,我看到一面墙上挂满了各个小店的名牌,我想这面墙应该也算是古城的一个特别的导向标识吧!

图5. 普达措公园藏地特色的木制建筑、民器符号的导向标识

图6. 香格里拉古城中一面墙上挂满了各个小店的名牌。

离开香格里拉,在德钦逗留一晚之后,我们于10日出发去丽江。丽江古城又名大研古城,是一座风景秀丽、历史悠久和文化灿烂的名城,也是中国罕见的保存相对完整的少数民族古镇之一。

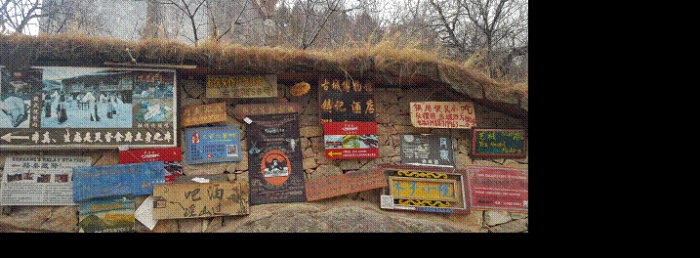

在丽江,我们见识了带有纳西象形文字的导向标识(图7),虽形式各异不成系统,但也不失为一种风格。我最感兴趣的是标示上的东巴象形文字,据说东巴文只有1400多单字,但词语丰富,既能写诗作文,表达细腻的情感,又能记录复杂的事件,是目前世界唯一存活着的象文字,被誉为文字的“活化石”。

图7. 带有纳西象形文字的导向标识

东巴象形文字有较浓厚的图画文字特点,以一字象一物,或一事,或一意,但与图画之维妙维肖求其美感不同,而是用简单笔画画出其事、物、意的轮廓来表达。既要简单,又要一个字与一个字相区别。纳西族东巴教徒用这种象形字书写了约1500卷经书,它是研究纳西语言文字、社会历史、宗教哲学、天文地理和文学艺术的重要宝藏。不过听说现在即使是纳西族的人,也很少有人能读懂东巴文字了,眼见古老的文化将面临失传,颇令人唏嘘不已。

在热闹的束河古镇,我们进到一家书有“东巴纸店”招牌的小店,老板白让措嘉得知我们来自江苏,便热情地向我们介绍东巴纸,东巴纸由唐朝时丽江纳西少数民族创制,距今已有一千二百多年历史。白让措嘉见我们兴趣盎然,便说你们真幸运,正好这几天我们在造纸,感兴趣的话带你们去后场看看制作过程,随老板来到后场,我们在这里看到了造纸的主要材料,一种当地独有植物“阿当达”,实际是一种瑞香科植物丽江荛花,造纸的过程分采集原料、晒干、浸泡、蒸煮、洗涤、舂料、再舂料、浇纸、贴纸(图8)、晒纸、压纸(图9)、揭纸几个步骤,而今天我们的确幸运,恰好看到了最后一步揭纸的过程,只见一名工人正在将一块贴满纸浆,即将晒干的晒纸帘轻轻取下,然后用压纸棒用力将纸面碾压平整,继续置于阳光下晾晒,然后迅速跑到另一张已晒干的纸前用手轻轻一揭,将纸揭下,便得到了一张古色古香的东巴纸。当我们问到这样一张纸的价格时,白让措嘉笑而不语,这更让本来就神秘的东巴纸变得魔幻起来了。

图8.贴纸

图9.压纸

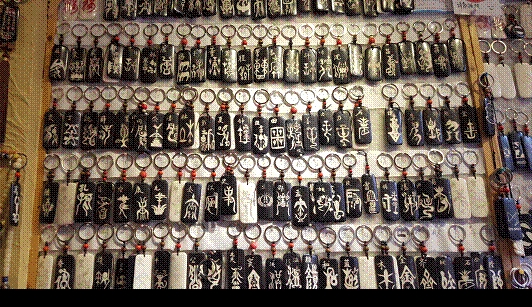

告别白让措嘉后,我们镇上专卖小挂坠等木质工艺品的四方街(图10),这些工艺品的上面基本都刻有东巴文字,我认为这些东西作为东巴文化的衍生品,虽然在一定程度上传播了东巴文化。但这些工艺品品种单一重复,缺乏地方特色,而且这些小商品普遍没有专门的包装,大多数都是舶来品。我个人认为,只有衍生于纳西族历史文化与社会生活的,才真正属于丽江旅游纪念品之列,它是文化的创新与继承,而不是将纳西文化符号死搬硬套在舶来品上。所以那些纳西文化真正的文化衍生品培育品牌意识,保护和继承好纳西文化。

图10.束河古镇四方街上的工艺品小店

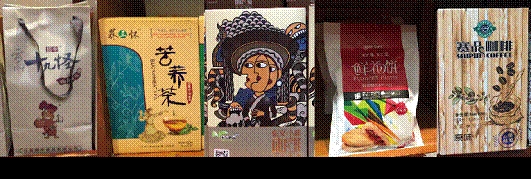

我的毕设主题是中药包装,因此这次的调研对我的毕设最有帮助的是香格里拉的中药和丽江的一些文化衍生品的包装。

说到中药,是在我们去香格里拉的途中,经过著名的虎跳峡,中午吃饭的时候,饭馆外面有几个爷爷奶奶摆着摊子卖当地特产的中药,这正好与我的毕设主题相吻合,这些中药主要是玛咖(图11)、红景天、野生天麻、木灵芝、藏红花、三七等等。通过她们的介绍,

图11.藏药玛咖

我对藏药有了进一步的了解。

除此之外,我还看到了当地很多风格迥异的包装,这些包装虽然在视觉上都有一定冲击力,在图形方面运用了民族传统图腾,但有很大一部分包装设计都没有很好地结合民族特色。人们通常会因为一个商品精美的包装而购买此商品。一个商品的包装不仅起着功能性作用,而且在体现商品特色的同时,提高着商品的形象。我的毕业设计会借鉴其中优秀的经验,比如有些包装袋设计适合做中药包装,有些包装上图形元素的应用给我的启发等等,同时避免做出千篇一律的设计。

图12 当地特产的包装风格

作为一名视觉传达专业学生,拥有足够多的知识储备,做起设计来才会得心应手。而知识的获得不仅仅在于书本,还要有开阔的眼界和丰富的阅历,所以,这次外出调研采风尤为重要。此次调研,我了解了白族、藏族和纳西族的民族文化风俗,特别是认识了许多中药材和纳西族的东巴文化及其衍生品的包装设计,这些都为我的毕业设计储备了素材。同时调研也能培养团队意识,锻炼个人意志。总的来说,云南之行我获益良多!

视觉传达专业学生: 卢智慧